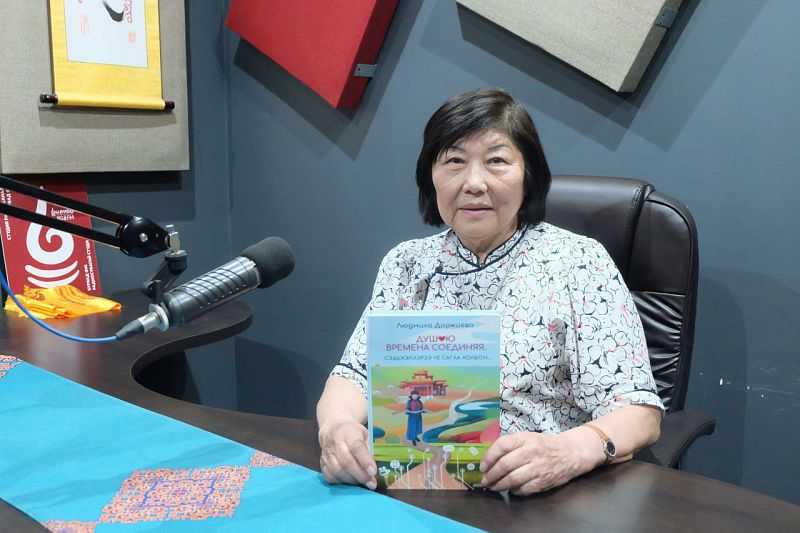

Людмила Доржиева — педагог, общественный деятель, основатель Лиги юных журналистов Бурятии и научный консультант кинопроектов о родном крае. Но главное — это человек, который вот уже 55 лет вдохновляет детей на творчество, знания и любовь к своей земле. Мы встретились с Людмилой Будажаповной, чтобы поговорить о её книге «Душою времена соединяя», о фильмах, проектах и миссии, которую она несёт в общество.

Всё началось с деревни Сутой

— Людмила Будажаповна, расскажите, как вы пришли в профессию педагога?

— Всё началось с деревни Сутой. В нашем селе учителя были самыми уважаемыми людьми — с них брали пример. Я была старшей в семье: пять братьев за мной. Это воспитало во мне ответственность. А ещё — любовь к природе, спорту, живой музыке. Нас наполняла жизнь — не цифровая, а настоящая: утренние туманы над Селенгой, кино в сельском клубе, лыжи зимой, лёгкая атлетика летом... И бурятский язык звучал наравне с русским и татарским.

От учителя — к микрофону

— Вы ведь не сразу стали заниматься журналистикой?

— Конечно. Я начала как педагог начальных классов, сама вела уроки пения — играла на мандолине. Потом перешла в БГТРК: сначала репортажи на бурятском, потом — в детскую редакцию. Моими наставниками стали писатель Доржи Эрдынеев и журналист Владимир Лубсанов. Они научили главному: журналистика — не педагогика. Здесь нет оценки «пять». Здесь каждый день — чистый лист. А главное — держать в себе огонь и не бояться критики.

Лига юных журналистов

— Вы основали Лигу юных журналистов Бурятии. Как это произошло?

— В начале 90-х, после распада пионерской организации, по всей России стали появляться тематические сообщества: юные моряки, юные краеведы... А я выбрала прессу. Тогда в «Угольке», на берегу Щучьего озера, мы провели первый слёт. Дети приехали со всей республики — те, кто любил писать, рисовать, фотографировать. Так и родилась Лига.

Сегодня у нас уже более 30 лет истории. Многие выпускники — известные журналисты, педагоги, блогеры. Мы участвовали в сменах «Орлёнка», «Артека», «Океана». И всегда я говорю: каждый второй ребёнок в Бурятии — это талантище.

Самое близкое — семья

— Почему вы считаете, что детская пресса — это инструмент патриотизма?

— Потому что ребёнок, начиная писать, говорит сначала о самом близком — о семье. Потом — о своей школе, деревне, друзьях. И вот уже мы углубляемся в родословную, в рассказы бабушек и дедушек. Это настоящие корни патриотизма. Это и есть «душою времена соединяя».

У меня был случай: в «Орлёнке» мальчик Баир не смог рассказать, что означает его имя. Даже не знал, как сказать «здравствуйте» по-бурятски. И другой ребёнок — из Дагестана — сказал: «Ты неинтересный». Баир заплакал... С тех пор я всегда учу детей: перед тем как ехать куда-то, выучи десять слов на бурятском, спой хотя бы одну песню.

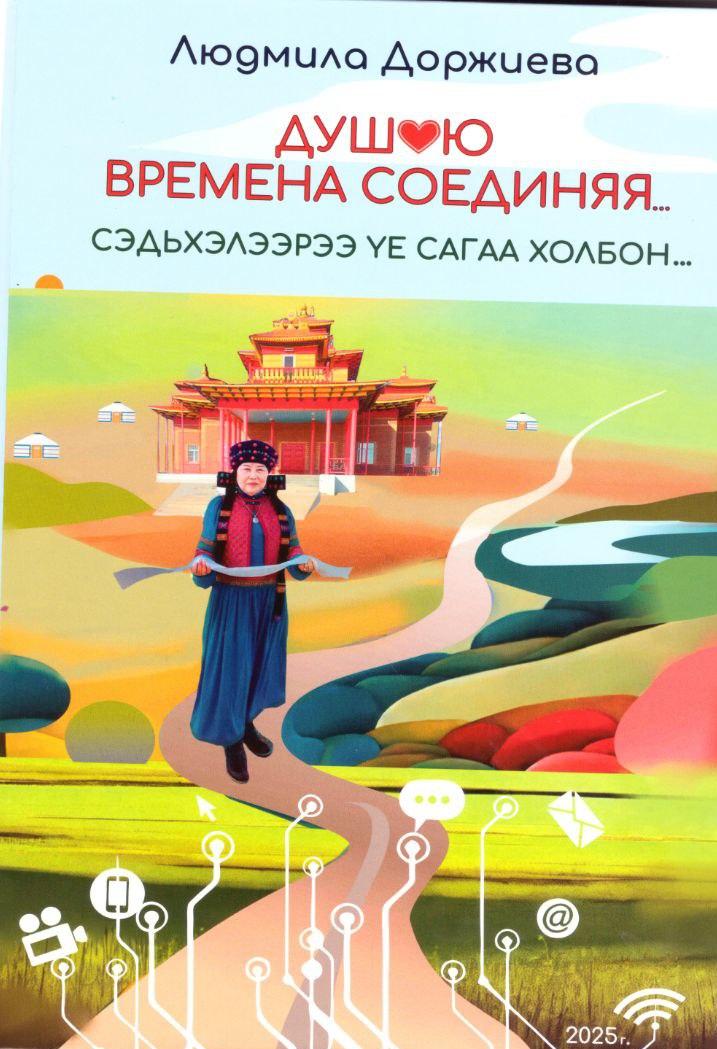

О книге, написанной сердцем

— Ваша книга «Душою времена соединяя» вызвала большой отклик. Расскажите о ней.

— Это опыт, собранный за полвека. Здесь реальные истории, детские работы, научный взгляд на воспитание. Книга читается легко, потому что педагог умеет говорить просто о сложном. Название пришло на бурятском, а потом я перевела: «Душою времена соединяя». Это не просто метафора — это философия.

Уже готовится презентация в Музее Победы в Москве. А сам Александр Школьник, глава музея, написал предисловие. Книга разошлась как горячие пирожки. Многие говорят: она стала настольной.

О фильмах и бурятской культуре

— Вы стали креативным продюсером фильма по бурятским сказкам. Как это получилось?

— Мечтала давно. В детстве слушала сказки, потом сама рассказывала внукам. В бурятских сказках герои побеждают не волшебством, а честностью, умом, смекалкой. Мы сняли фильм «Слёзы дракона» — рабочее название «Коралловые бусы». Кораллы — символ бурятского богатства, ведь один стоил как корова! Это будет историческое кино: XVIII век, снято на Селенге, в Табхаре. Фильм уже получил прокатное удостоверение — 6+, скоро поедет по России.

А ещё — фильм «Дети Бурятии». Мы снимали в Кабанском, Иволгинском, Тарбагатайском районах... Это о том, как деревенские дети живут, работают, мечтают. И это правдивая, сильная история. Нам вручили Гран-при московского кинофестиваля «Родина в сердце».

Как не потеряться в медиапространстве

— Вы работаете с детьми в эпоху цифровых технологий. Какие вызовы вы видите?

— Самый главный вызов — отсутствие внутреннего наполнения. Сейчас дети всё ищут в телефоне. А раньше — в книге, сказке, беседе. И я говорю своим ученикам: сначала ручка и бумага. Только потом — цифровой формат. Журналист — это тот, кто умеет замечать. Даже в трёх предложениях можно увидеть целый мир.

Я разработала программу «Формирование медиаинформационной активности детей». Учим различать фейк и правду, критически мыслить. В Норвегии медиаграмотность — уже школьный предмет. А у нас? Дети знают ТикТок, но не знают свою бабушку по имени.

Наставник — это улыбка

— Каким должен быть наставник?

— Терпеливым. Результат в воспитании приходит не за год, а через два-три. И наставник — это тот, кто умеет улыбнуться, даже когда ребёнок напакостил. Если ты кулаком машешь, знаний не будет. А если добром — тогда ребёнок раскроется.

Я всегда говорю: педагог — это тот, кто должен дать ребёнку не одно крыло, а два. Чтобы он мог взлететь.

Оптимизм — навсегда

— Людмила Будажаповна, что вы считаете главным итогом своей деятельности?

— Я не бизнесмен. У меня кошелёк тонкий, но душа богатая. Главное — это дети, их успехи. Их письма, их звонки, их слёзы радости. А ещё — книги, сказки, фильмы, которые мы создали вместе. Я знаю: детское творчество не может навредить человеку. Оно делает его личностью.

Мы, взрослые, обязаны соединять вчера, сегодня и завтра. И быть для детей теми, кто научит видеть, любить и творить. Душой соединяя времена.