Молочная отрасль Бурятии на сегодняшний день – это три молокоперерабатывающих завода – в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Бичуре, шесть сельскохозяйственных предприятий (молочно-товарные фермы от 100 и более голов) и около 100 крестьянско-фермерских хозяйств (фермы от 20 до 80 голов). Также на территории республики функционируют несколько небольших цехов, перерабатывающих до 1–2 тонн сырого молока в сутки (Закаменск, Курумкан, Тунка, Заиграево и др.).

В 2024 году на этих фермах и на этих производствах было надоено и сдано на переработку 19,3 тысячи тонн товарного сырого молока. Для сравнения в Иркутской области – 234,6 тысячи тонн, в Забайкальском крае – 39,3 тысячи тонн.

«Мы отстаем»

Ни для никого не секрет, что молочная отрасль Бурятии находится в глубочайшем кризисе. Когда приходим в магазин, мы видим изобилие молочных продуктов на любой вкус и цену, мы этого кризиса не замечаем. Но большинство этих молочных продуктов сделано за пределами Бурятии. Доля Улан-Удэнского гормолзавода на рынке молочной продукции Бурятии, по экспертной оценке, за счет переработки только местного молока в 2025 году составит не более 2,7 %.

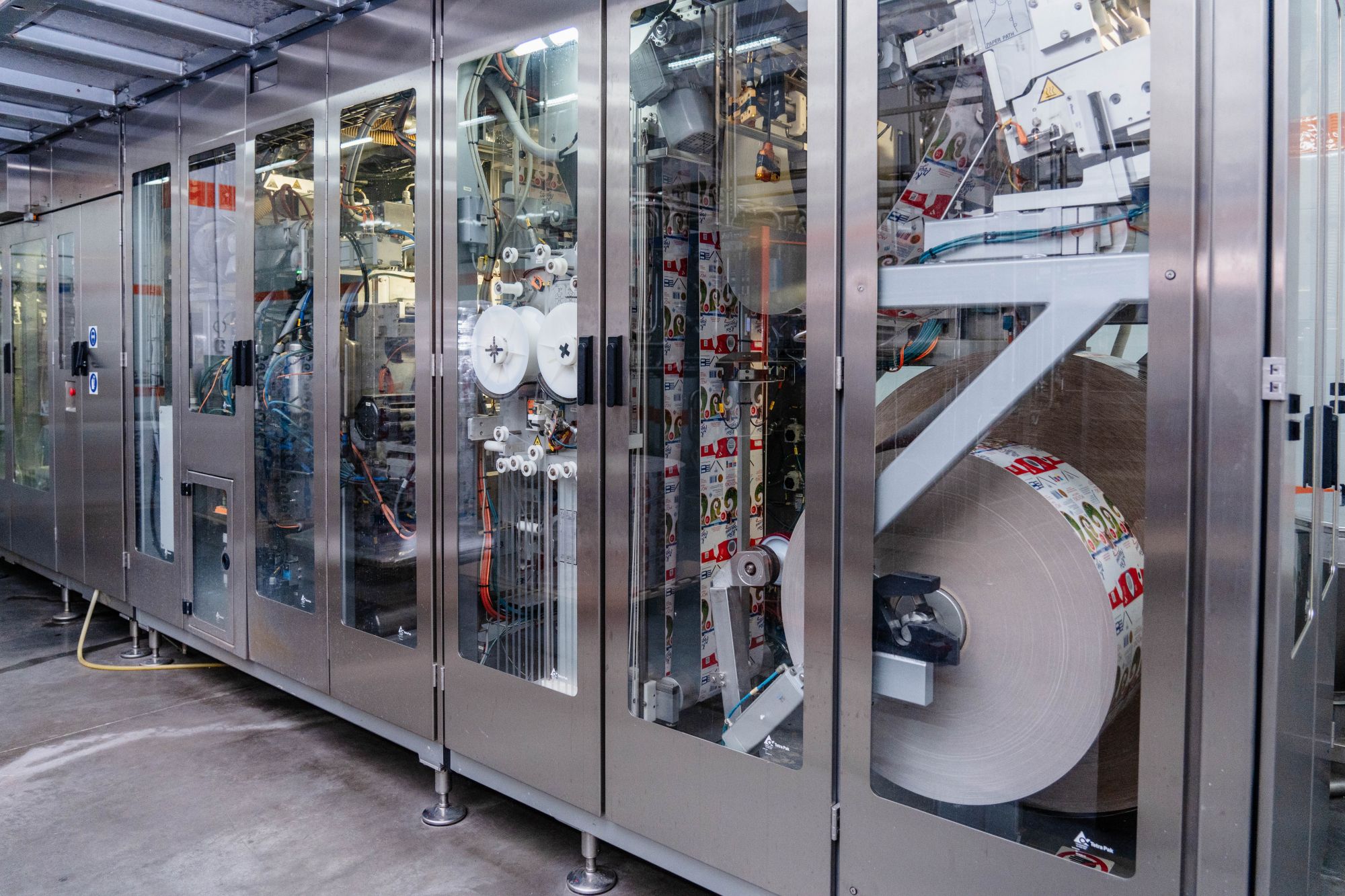

- На сегодняшний день производственные мощности Улан-Удэнского гормолзавода составляют 200 тонн переработки сырого молока в сутки, Бичурский маслозавод и завод в Гусиноозерске вместе – не более 25 тонн в сутки. При наличии местного сырого молока в количестве не менее 60 тысяч тонн в год гормолзавод может увеличить производство молочной продукции в 17 раз. Сегодня завод 75 % всего сырого молока получает из Иркутской области. Загрузка производственных мощностей завода молоком местного производства в зимний период составляет в среднем 3 %, в летний – 10 %. На заводе установлено современное асептическое оборудование шведской фирмы «Тетрапак». На этом оборудовании в закрытом режиме производится вся молочная продукция, кроме творога, разливается ультрапастеризованное молоко «Край родимый». При 100%-ной загрузке линии розлива ультрапастеризованного молока завод может производить до 4 500 тонн такого молока в месяц. На сегодняшний день из-за нехватки сырого молока мы производим максимум 600–700 тонн в месяц. Приемка сырого молока с молоковозов, мойка танков и 32 км молокопроводов осуществляются также оборудованием «Тетрапак», – рассказал генеральный директор агрохолдинга «Молоко Бурятии» Доржи Абзаев.

По его словам, на протяжении последних 20–30 лет в республике происходит неуклонное сокращение количества молочных коров, снижается их продуктивность и, как следствие, уменьшаются объемы производства сырого молока, в том числе товарного. Только за последние 10 лет объемы производства молока сократились в два раза. Это 0,7 % от общероссийского надоя молока (53-е место в РФ).

- Мы отстаем по этому показателю от Забайкальского края (лидера в ДФО) в 3,6 раза, от Иркутской области – в 5,6 раза. В Иркутской области и Забайкальском крае количество коров также сокращается, но продуктивность растет, поэтому объемы производства молока не падают. Особенно это видно на примере Иркутской области, поголовье коров уменьшилось незначительно, продуктивность резко возросла. Так, на крупных фермах она составляет в среднем 6 794 кг в год (у нас – 3 471), в КФХ – 4 247 кг/год (у нас – 1 351), в ЛПХ – 3 533 кг/год (у нас – 1 446). Средняя продуктивность молочных коров в Иркутской области составляет 4 269 кг/год, в Забайкальском крае – 1745 кг/год, в Бурятии – 1478 кг/год. В Иркутской области – 20 % племенных коров, у нас – не более 1 %. Другая причина низкой продуктивности – несбалансированные корма. Но эти и многие другие причины – это последствия разукрупнения хозяйств, проведенного в 90-х годах, перехода от плановой системы хозяйствования в сельском хозяйстве к псевдорыночной, – считает Доржи Абзаев.

С другой стороны, все эти годы молочная отрасль была и остается самой поддерживаемой в АПК Бурятии. Министерство сельского хозяйства РБ активно субсидировало сельское хозяйство республики. Это дало положительные результаты практически по всем отраслям. Производство мяса, овощей, картофеля и другой продукции сельского хозяйства выросло – где-то больше, где-то меньше, но налицо положительная тенденция. Кроме молока, где мы видим стабильное сокращение.

- Тем не менее за 2022–2024 годы на господдержку производства сырого молока МСХ РБ было израсходовано 162,5 млн рублей. На 2025 год выделено 48,5 млн рублей. Получателями субсидии являются все категории хозяйств, включая ЛПХ – самозанятые. Субсидии выплачиваются за сданное на промпереработку молоко – товарное молоко. В 2022 году на 1 кг товарного молока в Бурятии было выплачено средств господдержки 8,8 рубля (4-е место в РФ), в 2024 году – 5,7 рубля (13-е место в РФ). В Иркутской области соответственно – 2,0 рубля (54-е место), в 2024 году – 2,7 рубля (42-е место), в Забайкальском крае – 0,3 рубля (80-е место), в 2024 году – 0,3 рубля (76-е место). У нас сырое молоко – одно из самых дорогих для бюджета, даже дороже, чем в Якутии (где господдержка составляла 3,5 рубля). В Забайкальском крае размер господдержки составляет ежегодно лишь 1 млн рублей. В Иркутской области – в среднем по 375 млн в год, но и объемы производства соответствующие, – сообщил Доржи Абзаев.

За последние четыре года (2022–2025) 211 млн рублей, выделенных на господдержку производства сырого молока, в том числе в виде грантов, – это много или мало? С одной стороны, много. С другой – возникает вопрос: насколько эффективно используется эта господдержка?

- Вложенные деньги помогли хозяйствам – получателям этих грантов увеличить объемы производства сырого молока? К сожалению, ответ один – нет! Причин сложившейся ситуации много, как объективных, так и субъективных. Мы не будем анализировать все причины, остановимся на некоторых. На наш взгляд, это и неготовность многих получателей грантов к эффективному использованию этих средств, планированию и управлению своими затратами, ведению финансовой отчетности и т. п. А также неготовность чиновников, ответственных за выдачу грантов, сопровождать грантополучателя на протяжении всего срока действия гранта, а это 5 лет. Имеется в виду увязать ответственность конкретного чиновника с результатами деятельности конкретного грантополучателя. Другая причина кроется в следующем. В цепочке «производитель сырого молока – переработчик – потребитель готовой молочной продукции» главную роль всегда выполнял переработчик, т. е. молокозавод. Он выступал как заказчик, покупатель сырого молока. Он был всегда заинтересован в стабильных объемах поступления молока. К сожалению, до 2020 года Улан-Удэнский гормолзавод по разным причинам не был в этом заинтересован. Поэтому многие производители сырого молока перестали заниматься молоком, т. к. они не могли его продать – просто некому было продавать. Только создание вертикально интегрированного молочного комплекса в Бурятии сможет решить проблемы молочной отрасли республики. В такой комплекс должны войти не только производственники, но и научные, научно-производственные и другие организации, – считает гендиректор предприятия.

В настоящее время опыт ведущих регионов по производству молока, таких как Татарстан, Удмуртия, Новосибирская и Иркутская области, показывает, что будущее за крупными, технологичными молочно-товарными фермами, оснащенными высокопроизводительным, полностью автоматизированным оборудованием. Минимальный размер такой фермы – 400 дойных коров. Конечно, должны развиваться и фермы на 20, 50 и 100 голов. Личные подворья также должны развиваться. Но только крупные современные фермы позволят дать необходимый объем и качество сырого молока. К примеру, в 2026 году в Иркутской области запланировано строительство двух молочно-товарных ферм на тысячу и три тысячи голов. На сегодняшний день в Бурятии функционируют четыре крупные молочно-товарные фермы – в Кабанском и Джидинском районах, которые заполнены лишь на 45 % (450 дойных коров).

Пути решения

Что необходимо сделать в Бурятии для возрождения молочной отрасли?

- В 2025–2026 годах необходимо разработать проект и получить разрешение на строительство двух молочно-товарных ферм на 800 голов каждая в Кабанском и Тарбагатайском районах. В 2026 году закончить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь (400 голов) указанных ферм. Вторую очередь запустить в 2028 году. К 2029 закончить строительство и ввести в эксплуатацию еще такие же две фермы на 800 голов в Мухоршибирском и Кабанском районах. Также в 2027 году необходимо провести модернизацию технологического оборудования Улан-Удэнского гормолзавода, – поделился планами Абзаев.

По его словам, для успешной реализации этих планов необходимо разработать и принять республиканскую программу развития молочной отрасли Бурятии на 2026–2035 годы. А в бюджете региона на 2026–2030 годы предусмотреть по годам необходимые объемы субсидирования понесенных затрат на покупку племенного скота и оборудования для молочно-товарных ферм.