В начале июля я побывал в Ноехоне, небольшом селе Селенгинского района. Оно славится знаменитыми чемпионами по бухэ барилдаан, первыми «путинскими тысячниками», передавшими по 1000 и более ягнят на развитие проекта «Социальная отара» Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, а также скакунами бурятской породы.

Именно скакуны привели меня сюда, в этот уголок первозданной Бурятии, где над селом плыли белые облака, а в степи паслись лошади. Сегодня такая картина в нашей республике большая редкость, хотя лошади — часть того, на чём стояла Бурятия веками.

Кумысная ферма Зорикто

Цель моей поездки — знаменитая кумысная ферма известного борца, абсолютного чемпиона республиканских «Сурхарбанов» Зорикто Цырендондопова, который на малой родине вместе с земляками начал разводить лошадей для участия в «Играх трех мужей», а затем открыл цех по производству кумыса. Фермеры со всей республики приехали в Ноехон перенять опыт экс-борца и обсудить вопросы дальнейшего развития коневодства Бурятии.

Хозяин фермы радушно встретил гостей, показал своих лошадей. А они все бурятской породы — выносливые, неприхотливые. Десятки кобыл дают густое молоко для национального напитка, известного своими лечебными свойствами. Зорикто считает, что экономически ферма может держаться, только если лошади и дают молоко, и бегают на скачках. Испокон так делали деды и прадеды. И сегодня бурятская лошадь живёт в степи, готова работать, участвовать в скачках и давать целебное молоко, как века назад.

Разговор с министром по существу

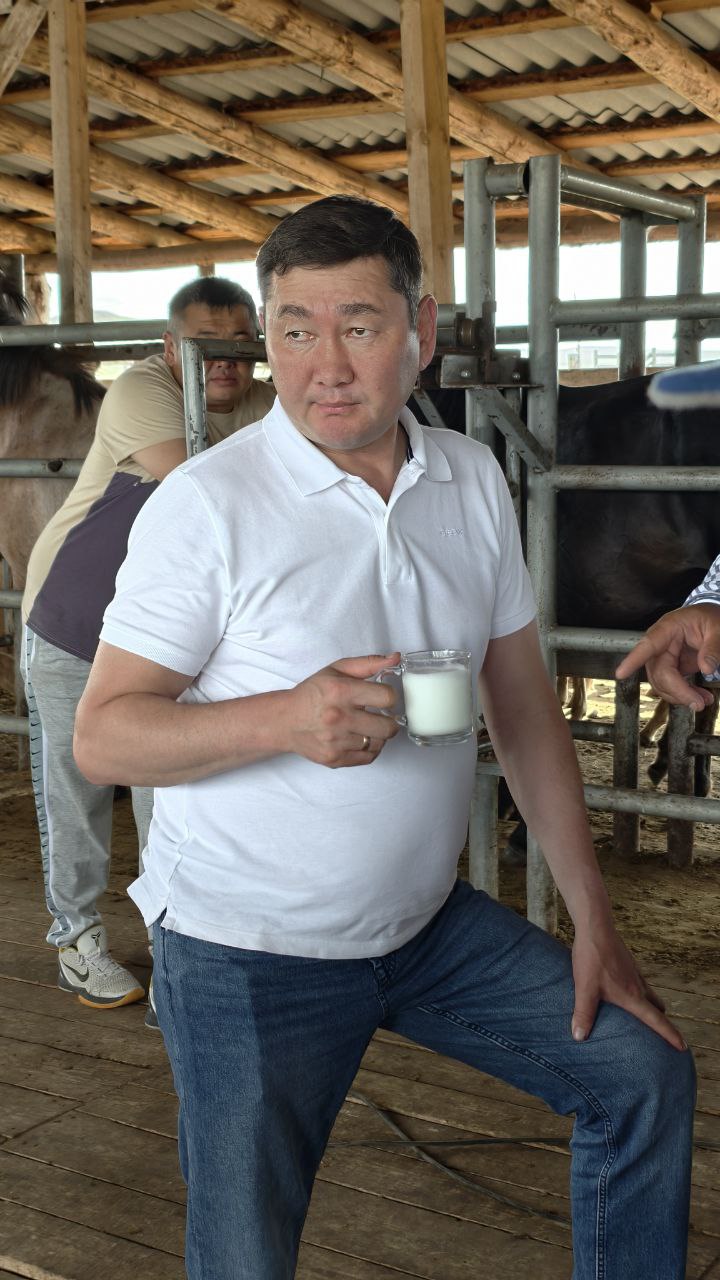

В этот день на ферму заглянул министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев. Его — символично — привезли на местных скакунах. Неформальная встреча за кумысом быстро переросла в серьёзный разговор.

Фермеры заговорили о самом главном: почему бурятская лошадь до сих пор не признана официально как порода?

— Мы ведь в Бурятии живём. Почему у нас нет своей утверждённой породы, как у башкир, татар или якутов, у которых аж четыре подвида? Почему, чтобы получить нормальные субсидии, приходится брать лошадей чужих пород? — спрашивали коневоды и владельцы хозяйств.

Министр был откровенен. Чтобы зарегистрировать породу, нужно:

- вести полную племенную книгу минимум в четыре поколения;

- создать племядро — не менее 10 % от поголовья для жеребцов-производителей;

- собрать не менее 4,5 тысячи голов для подтверждённой выборки;

- провести промеры, утвердить стандарт в НИИ коневодства, получить федеральное одобрение.

— А у нас пока нет даже системного учёта, кто, где и сколько держит именно бурятских лошадей, — признался министр.

В планах — создать на базе сельхозакадемии центр, который займётся родословными и стандартами. Но для этого нужны воля самих фермеров, их объединение и понимание, чего они хотят.

Почему это стало проблемой сейчас

Эта ситуация тянется десятилетиями. Когда-то в советское время породу пытались формализовать, но дальше дело не пошло. С развалом СССР учёт рассыпался. С тех пор у нас так и нет породы «бурятская лошадь» в юридическом смысле слова.

На этом фоне появилась ульдургинская порода. Более десяти лет селекционеры скрещивали местных лошадей с забайкальскими, проводили промеры, защищали документы в НИИ коневодства. В итоге на бумаге ульдургинская порода появилась, но многие в Бурятии воспринимают её не как аутентичную бурятскую, а как компромисс.

— Ульдургинская — да, она крупнее на 15 %, более растянутая по корпусу. Но бурятская лошадь — это наш характер, наша история, — говорит Зорикто Цырендондопов. — Почему мы должны её просто забыть и заменить другой?

Казахи покупают, а мы смотрим

Этот вопрос особенно остро звучит на фоне того, что к нам массово приезжают перекупщики из Казахстана, Хакасии, Алтая.

— Казахи приезжают, скупают наших коней, грузины пашут здесь на наших степях. А мы что? Мы своих не можем продать даже как породу, потому что нет бумажек. Хотя эта лошадь веками здесь и для нас же её выводили, — возмущался на встрече один из фермеров.

Эти слова — не просто про экономику. Это про гордость. Про идентичность народа. Про то, кем мы хотим быть через 50 лет: республикой, где остались только фотографии скачек на бурятских лошадях, или регионом, где они всё ещё живы, бегают, доятся и побеждают?

По данным на 1 января 2022 года, в республике содержалось около 51 900 голов лошадей во всех категориях хозяйств. Это примерно на 1,7 % больше, чем в 2021 году, но цифра далека от желаемого уровня для запуска программ по регистрации породы.

На чём держится сейчас

Сегодня всё держится на энтузиастах. На таких, как Зорикто Цырендондопов в Ноехоне. Они продолжают держать бурятских кобыл, доить их ради кумыса, растить жеребцов для скачек. Без официального статуса они не могут получить целевые субсидии, которые есть, например, для выращивания тяжеловозов или для молочного крупного рогатого скота.

Министр признал: деньги в программе есть, но без чётких проектов и заявок их невозможно грамотно освоить. В Бурятии сегодня есть субсидии на наращивание табунных мясных лошадей: чтобы претендовать на выплаты, хозяйство должно содержать не менее 60 голов. По специальным программам поддержку могут получить и те, кто занимается племенным животноводством. Но без официального признания бурятской лошади как породы эти меры пока проходят мимо большинства местных фермеров.

— Нам нужен общий голос от фермеров: что конкретно будем развивать, какую программу писать? Тогда республика пойдёт с этим проектом в Москву, — отметил он в Ноехоне.

Министерство сельского хозяйства РБ выделяет порядка 50 млн рублей в год на поддержку табунного коневодства — только в 2024 году эту помощь получили примерно 560 хозяйств.

Почему без федерации не обойтись

Регистрация породы и все последующие субсидии — это зона федерального регулирования. Нельзя просто решить на уровне республики: «сегодня у нас будет бурятская лошадь как официальная порода». Нужно пройти сложную экспертизу в НИИ коневодства, защитить стандарт, отработать родословные, доказать количественные параметры.

По словам экспертов, сейчас Москва готова вкладываться в развитие местных пород, но требует строжайшего учёта.

— Родился жеребёнок — сразу регистрируй через ветеринаров, заводи в систему. Не получится просто писать цифры в отчёте, — подчеркнули представители Минсельхоза на встрече.

Что может измениться

Первые шаги уже делают. На встрече обсуждали планы создать в Улан-Удэ на базе сельхозакадемии центр по учёту бурятских лошадей и ведению временных племенных свидетельств, чтобы хоть как-то запустить процесс. Если удастся наладить систему, через 5-10 лет можно будет говорить о полном федеральном признании породы.

Это позволит:

- получать отдельные федеральные гранты именно под бурятскую лошадь;

- создавать госпрограммы компенсации затрат на корма, ветеринарию, покупку оборудования;

- официально продавать этих коней в Казахстан, Монголию, на Алтай как породных, по более высокой цене.

Если бурятская лошадь всё-таки получит статус официальной породы, коневоды смогут претендовать не только на субсидии для табунных стад, но и на целевые выплаты для племенного животноводства — с приоритетом для местных линий.

Лошадь — это не только бизнес

Когда я уезжал с фермы, солнце уже клонилось к горизонту, освещая табун, который неспешно брёл к водопою. Глядя на табун, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятии Амгалан Дармаев подметил:

— Когда я был пацаном, на своём бурятском коне первый пришёл на скачках. Тогда меня всю ночь угощали, говорили, ты, мол, честь села защитил. Без лошади у нас жизни не было бы. Мы всё на ней делали — возили, сеяли, ездили.

Вопрос возрождения бурятской породы лошадей — не только о деньгах и земле. Он куда глубже: о нашей памяти, корнях и о том, кто мы есть. Возможно, ради ответа на него стоит объединиться всем миром, чтобы сохранить не просто уникальную породу, а часть собственной истории, без которой мы перестанем быть собой.